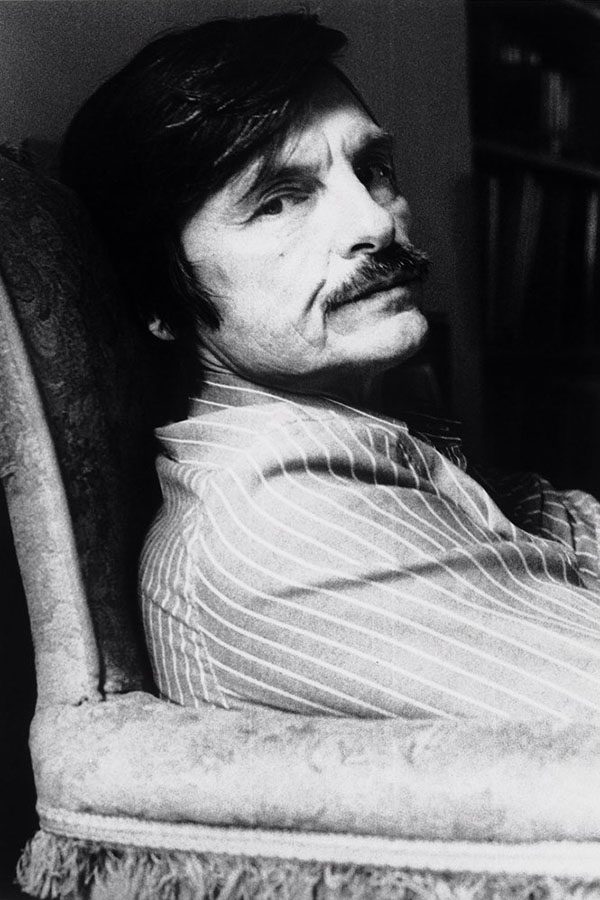

Бергман в отражении Тарковского

1985 год. Стокгольм. Выставка киноплакатов в Доме кино. Событие, на котором встреча двух великих режиссеров была на грани случившегося. «Я заметил выходящего из кинозала Бергмана, — вспоминает режиссер Михаил Лещиловски, — с которым Тарковский никогда не встречался, хотя оба хотели познакомиться. В тот раз встреча казалась такой естественной, что была почти неизбежной. Они видели друг друга на расстоянии пятнадцати метров». Но… что-то тайное, иллюзорное, непонятное стороннему человеку, произошло между Тарковским и Бергманом. Словно какая-то мистическая сила заставила их повернуться, причем так резко, как будто заранее отрепетировали это движение, и направиться в противоположные стороны. Они разминулись, так и не соприкоснувшись.

В реальном, физическом мире режиссеры так никогда и не встретились, зато в мире грез, сновидений и образов соприкасались постоянно: оба тяготели к крайнему психологизму своих кинообразов и главными темами избирали кризис культуры и личности. Оба тонко чувствовали музыку, используя ее в своих картинах. Оба чуть ли не во главу угла ставили одиночество: Бергман изгнал сам себя на остров Форё, Тарковский там же снимал свою последнюю картину «Жертвоприношение», атмосфера которой во многом близка кинолентам шведского классика. В списке любимых фильмов Тарковского сразу несколько картин Бергмана: «Причастие», «Персона», «Шепоты и крики», «Земляничная поляна».

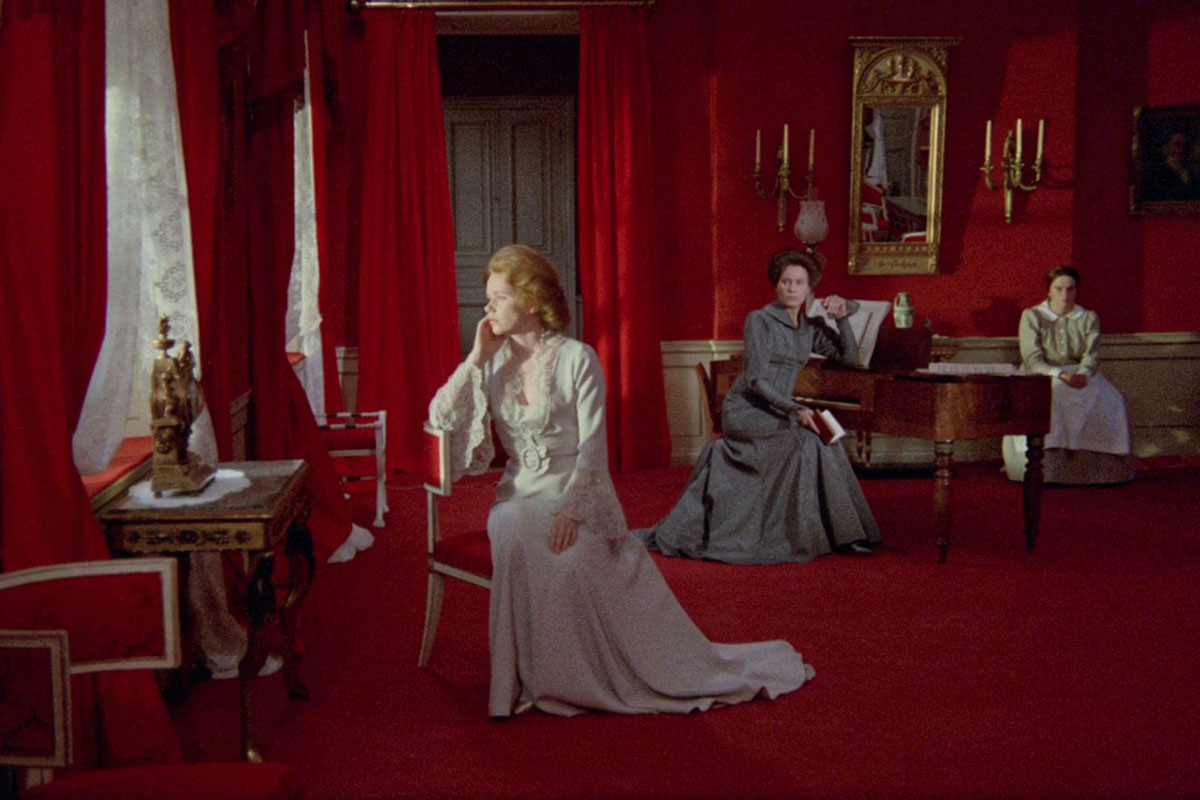

«В фильме Ингмара Бергмана «Шепоты и крики» есть эпизод, о котором я часто вспоминаю, — говорил Тарковский. — Две сестры, ехавшие в отчий дом, где умирает их третья сестра, оставшись наедине, вдруг ощущают в себе прилив родственной близости, ту человеческую тягу друг к другу, которую не подозревали в себе еще за минуту до этого. И тут же возникает щемящее ощущение пробужденной человечности, которое тем более волнует, что в фильмах Бергмана такие мгновения мимолетны, скоротечны. Люди в его фильмах ищут и не могут найти контакта, и в «Шепотах и криках» сестры тоже так и не могут простить друг другу, не могут примириться даже перед лицом смерти одной из них.

В картине звучит виолончельная сюита Баха, она заменяет слова. Тарковский отмечает этот прием Бергмана, так как сам часто использует его в своих работах.

Кадр из фильма «Шепоты и крики»

У шведского режиссера знакомство с фильмами Тарковского оставило впечатление чуда. Бергман признается, что ему всего лишь два-три раза удавалось беспрепятственно парить между сном и реальностью: «Персона», «Шепоты и крики».

«Неожиданно я оказался на пороге комнаты, ключей от которой мне до тех пор не давали. Там, куда мне давно хотелось попасть. Нашелся человек, сумевший выразить то, что мне всегда хотелось, но не удавалось. Тарковский — создатель нового органичного киноязыка, в котором жизнь предстает как зеркало, как сон.

Для съемок картины «Шепоты и крики» было выбрано запущенное поместье недалеко от Мариефреда с заросшим парком и красивыми комнатами в состоянии угасания. Сьемки длились восемь недель. А после того, как картина была закончена, прокатчики усмотрели в ней элементы порнографии и отказались брать в прокат. Фильм был показан в нью-йоркском кинотеатре за два дня до Рождества и то, только потому, что во время не вышла картина Висконти и в графике кинотеатра образовалась пауза. Через десять дней после премьеры фильм был куплен большинством стран, имеющих кинотеатры.

Кадры из фильма «Шепоты и крики»

Внимательно всматриваясь в фильмы Тарковского, начинаешь ощущать присутствие какой-то высшей силы, иного разума, чего-то непостижимого. Погружаешься в атмосферу картины и уже перестаешь отличать вымысел от реальности. Воспоминания шведского режиссера как-будто предугадывают это состояние:

Мне всегда было необычайно трудно отделить фантазии от того, что считалось реальным. Постаравшись как следует, я мог бы, наверное, удержать действительность в рамках реального, но вот, например, привидения и духи. Что с ними делать? А сказки — они реальны? Бог и ангелы? Иисус Христос? Адам и Ева? Всемирный потоп?

Готовясь к съемкам картины «Причастие», Бергман поехал осматривать церкви Уппланда. Он проводил в храмах по многу часов, наблюдая за меняющимся светом и раздумывая над режиссерским решением финальной сцены фильма. Все было написано и выверено, кроме конца. Решение подсказала сама жизнь.

Как-то рано утром в воскресенье я позвонил отцу и спросил, не хотел бы он составить мне компанию. Туманный день на исходе зимы, ярко белеет снег. Мы приехали заблаговременно в маленькую церквушку к северу от Уппсалы. Там на тесных скамьях уже сидело четверо прихожан. Перезвон колоколов замер над равниной, а священника все не было. Через какое-то время со скользкого пригорка послышался шум мотора, хлопнула дверь, и по проходу, тяжело отдуваясь, заспешил священник.

«Я болен. Температура около тридцати восьми, простуда, — проговорил священник, ища сочувствия в наших взглядах. — Я звонил настоятелю, он разрешил мне сократить богослужение».

Отец возмущенно поднялся со скамьи и направился в ризницу. Появившийся вскоре ризничий, смущенно улыбаясь, объявил, что состоится и запрестольная служба, и причащение. Пастору поможет его старший коллега.

В конце второго куплета торжественно вошел отец — в белой ризе и с палкой. Когда голоса смолкли, он повернулся к нам и своим спокойным, без напряжения голосом произнес: «Свят, свят господь Саваоф! Вся земля полна славы его!»

Вот так Бергман обрел заключительную сцену для «Причастия» и правило, которому следовал всегда: ты обязан, невзирая ни на что, совершить свое богослужение.

Карьера Бергмана занимает больше полувека, на его счету — около полусотни фильмов. Бергман-кинематографист не принадлежит ни к одной школе, движению, направлению. Одни его фильмы сюрреалистичны, другие правдоподобны до натурализма. Современность соседствует в них с архаикой, а точный психологизм — с абстрактными фантазиями. В них есть место для юмора, волшебства, гротеска, сатиры, политики, поэзии и музыки. Бергман снимал кино о детстве и смерти, чувственности и аскезе, социуме и одиночестве. Всегда был узнаваемым и всегда — разным.